2008年蘋果公司推出全球首支能支援3G功能的iPhone3G,

2008年蘋果公司推出全球首支能支援3G功能的iPhone3G,

短短4年,它掀起3C產品的巨大革命,更打破了人類生活的慣性,

24小時無時無刻、無所不在地上網,在餐廳裡、在捷運上、甚至在大街旁,

全都低著頭滑手指。再過40年,或許還可能會發現,它改寫了流行病的歷史。

人類在450萬年前演化為可以直立行走的動物後,

就註定了頸椎要扮演身體最「吃重」的角色;

但直到上網手機的問巿後,頸椎更進入一個有史以來最操勞的時代,

不分上班休息、不分晝夜白天、不分讀書玩樂...,頭少有抬起、脖子一刻不得閒。

雖然老化才是頸椎病變最主要的原因,但長時間的姿勢不當是否會促使老化提早?

目前雖無法證明,但確定的是會增加頸部疼痛的機會。

頸椎過度使用易退化

頸椎過度使用易退化

人的頸椎共有7節,是活動度最高、彎曲度最大的一段脊椎,

它具有支撐頭部重量、讓頭部活動自如和保護脊椎神經等3大功能。

人體中,頸椎和活動量也很大的腰椎,是最容易老化和發生病變的脊椎。

在人體解剖姿勢中,頸椎往前凸,呈現「C」型,

當頸部維持正中姿勢,視線往正前方時,頸椎負荷最小。

低頭使用手機,是和頸椎呈完全反方向的姿勢,

讓頭部的重力完全落在頸椎上,頸部後方的肌肉也跟著牽動,

長此以往,頸椎過度使用、容易酸痛,便是一個頸椎受傷害的警訊。

每節脊椎和脊椎之間,是由纖維軟骨組織所構成的椎間盤來連結,

這種軟骨組織一旦損害,不一定能夠完整修復,損傷會逐漸累積,

所以使用愈久、愈多,就愈容易老化。

一般認為,人類從青少年以後,脊椎就漸漸邁向老化。

所以,頸脊只能靠保養來「延緩」老化。

可是,進入資訊時代的現代人,生活形態不僅談不上保養,

長期使用電腦、手機,讓頭部長時間維持在一個不自然又不放鬆的姿勢下,

讓頸脊過勞,反而是加速老化。

臨床發現50歲以後是頸椎病變就醫的主要族群,多數電腦族和低頭族是年輕人,

有些可能因為症狀輕微而未就醫,有些就醫診斷為肌肉疼痛或肌筋膜疼痛症候群,

他們將來是否會引發頸椎病變,值得追蹤探討。

電腦族近半有肩頸痠痛

電腦族近半有肩頸痠痛

國外長期研究就顯示,每周使用10小時電腦、長達8年以上,

或是每周使用電腦20小時、不論幾年,一半的人會出現肩頸酸痛。

另一項針對約5 0 0 人的上班族、12個月的研究,也發現肩頸疼痛發生率達45%。

國外還有研究指出,每年約有14.1%的工人,因肩頸痠痛而請假。

進一步探討相關因素認為,包括年紀、其他關節有疼痛病史、

工作量大、工作上獲得協助較少、不穩定工作、體能不好、

靜態辦公族、電腦設計不良、工作姿勢不良、重複性工作或高精密性工作者、

吸菸習慣,都與肩頸痠痛的發生有關。

如今平板電腦和智慧型手機的問世,更加深了肩頸酸痛的發生頻率。

電腦一般都是放在桌上使用,如果保持兩眼平視前方的良好姿勢,

脖子的彎曲角度還不致於過大。

但平板電腦和手機經常是拿在手上或放在腿上使用,

這種姿勢免不了要低頭,除了頸部酸痛,手肘、手腕也會負荷過大。

頸椎病變症狀 可能反應全身

頸椎病變症狀 可能反應全身

由於椎間盤是一個低氧的環境,所以最容易「失養」,也就是說,

如果人體的血液循環不佳,最先會缺氧而未獲得足夠養份滋養的地方就是椎間盤。

因此,除了長期姿勢不當外,有吸菸習慣的人,也是頸椎、腰椎病變的高危險群。

頸椎的神經上連大腦、下通四肢,一旦頸椎出現病變,

症狀也可能反應在全身各部位,最常見的症狀包括脖子及肩胛骨痠痛、

睡眠不好、睡覺會挑枕頭,嚴重的還會手臂刺痛、麻木、上臂無法舉起,

甚至會雙腳無力、走路不穩、小便困難等。

出現上述症狀,若適度休息也無法緩解和改善,即應立即就醫檢查。

一般頸椎病變有三大類:

一般頸椎病變有三大類:

一、 單純疼痛。

這種情形僅止於頸椎關節的肌肉受傷、未出現脊髓神經壓迫,

這類狀況會時好時壞,一般接受復健、視情況給予藥物治療,就能消除疼痛。

二、 手部神經根刺痛、麻木。

這種情形是神經已受傷、但多半只傷到周邊的神經,

大約有三分之二的患者,經過藥物治療、復健等,即會進步和改善。

三、 脊髓壓迫、手腳無力。

這是最嚴重的程度,病情一定會持續惡化,往往需要接受手術治療,

如果壓迫狀況惡化到一定程度,即使進行手術,

某些神經傷害是無法回復,所幸這類個案僅佔所有病人一成左右。

若為頸椎病變患者,要以神經電學、核磁共振檢查配合臨床症狀來確定病變部位,

一般會先進行藥物、復健、物理治療等保守治療,數個月都無效,再評估手術矯治。

病變的位置若在前頸椎,可將病變或突起的椎間盤切除後,

進行骨融合固定手術、置換人工椎間盤或做減壓手術。

若病變位置在頸脊後,則可做脊弓切除手術。

動了頸椎手術後,視狀況要戴上1到6個月的頸圈,

目的在讓頸椎不要活動、讓骨頭快點癒合。

但並非所有症狀都會在術後全部消除,有些神經症狀如手麻等,

術後可能無法百分百恢復,不過大部分病程不會繼續進展,也不會影響生活功能。

保護頸椎應改變不良姿勢

保護頸椎應改變不良姿勢

要避免年紀輕輕就步上頸椎早衰之路,還是要從日常生活保健做起。

例如坐著工作打電腦,每半小時到一小時就要起身活動;

下班或放學回家後,不會這裡痠、那裡痛,才代表白天時工作和活動是適當的。

三不五時記得適度伸展肩頸的肌肉,放鬆一下;

睡覺時枕頭勿過高,以免頸部姿勢不良。

現代人常使用電腦上網或玩臉書、看資料,

往往一看就沉迷其中,渾然不知自己已經低頭了多久。

要改變錯誤的姿勢,不妨先請別人將自己平常使用電腦的慣常姿勢拍攝下來,

像很多人使用桌上型電腦時,會不自主地出現下巴往前傾的「烏龜頸」姿勢,

這對頸部也是有傷害的。

若要長時間使用平板電腦或手機,最好還是把它立在桌上,保持頸部直立。

手持使用的時間千萬不要太長,否則連手腕、手肘都可能過度疲勞而發炎。

頸椎病變症狀 可能反應全身

頸椎病變症狀 可能反應全身 保護頸椎應改變不良姿勢

保護頸椎應改變不良姿勢

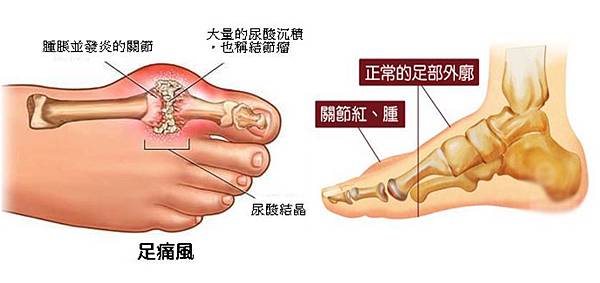

痛風的正確治療觀念

痛風的正確治療觀念

什麼是增生注射治療

什麼是增生注射治療

「S」tudy學習疾病相關知識:

「S」tudy學習疾病相關知識: